原文刊載於關鍵評論

台灣多處可見寫著「畜魂碑」(ちくこんひ)或「獸魂碑」的石碑,台北、台中、嘉義甚至是澎湖都能見其身影,幾乎遍布全台。畜魂碑是日本慰問動物靈的一種方式,對那些為人類犧牲的動物表達感謝或慚愧之意,用於祭祀與鎮邪。日本統治期間將此習俗帶來台灣,成為日治時期遺留下來的文化痕跡。

台灣的畜魂碑幾乎位於屠宰場旁,慰問雞、豬等經濟動物,隨著建設更迭,原先的屠宰場遭到改建,畜魂碑也可能輾轉遷移,安靜地矗立在宮廟、活動中心或是公園的一角,但碑上清晰的字樣依然訴說著過去,值得我們駐足聆聽。1

感謝與慚愧並具──宜蘭畜魂碑碑文

經統計,日治時期遺留下來的畜魂碑共有18座,分布於北、中、南各地,宜蘭、松山、霧峰、嘉義、鳳山及恆春等地均有設置,澎湖亦有一座建於1929年的獸魂碑,年代最為悠久。每一座畜魂碑的境遇各自不同,比如北投大豐公園的畜魂碑有賴於眾人的搶救才得以保存,鳳山的獸魂碑則是遭到拆除後重建,嘉義市的獸魂碑發展成有「獸魂公」和「獸魂媽」的神祇。

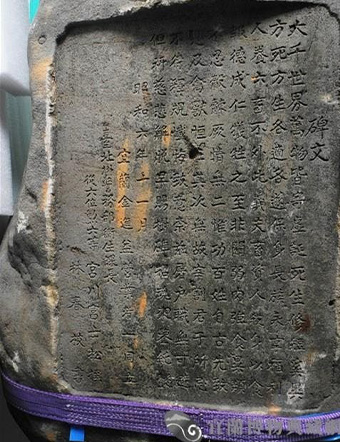

宜蘭的畜魂碑建造於1931年,目前移至蘭陽博物館收藏,是少數有碑文的畜魂碑。碑文呈現了人類利用動物也對其感到懺悔的矛盾心理:先是敘述萬物都有各自的生存方式,也承認人類畜養動物是為了存活,而動物確實對人類做出了巨大的貢獻。

排除弱肉強食的現實面,身為有情眾生都會對不同物種的恐懼感到不忍,但本來物種之間的情感就有次序,顧及禽獸只能是其次,因此在這需要利用動物的前提下,至少要做到不可無故宰殺,只取用最低限度。

然而,身為屠宰業有其職責,屠戶祈求被宰殺的動物能夠早日獲得解脫,故而立下此碑。原文請見國家圖書館網站「臺灣記憶」。

台灣畜魂碑中的宗教意識

畜魂碑的建造動機複雜,往往是當地產生了靈異現象,人們因恐懼而祭拜,連帶強化了既有的感恩與慚愧之心。雖然宜蘭畜魂碑的建造原委無法確知,但從中可以感受到明確的無奈、感謝與懺悔,相比只將動物視為機械、物品的觀念來說,依然多了一分敬意。

而這分十足珍貴的「敬意」是源於宗教意識,宜蘭畜魂碑的碑文與佛教的輪迴觀、道教的科儀有著明顯的關聯,是在接受動物為有情眾生的宇宙觀下展開。因為知曉動物具有情識,與人一樣有知覺與情感,也才有心生敬意的可能;對有情眾生的理解,成為了人們尊重動物的理由。

在現代科學興起之前,宗教的宇宙觀一直是人們認識世界的重要途徑,對動物的解釋也決定了人們對待動物的態度。而承認動物具有情識,無疑能對宰制動物的現象做出更多的反思,形成一些約束力量,相同的情況也可見於台灣原住民的「萬物有靈論」。

「萬物有靈」的思想相信山川河流、動植物乃至無生命的石頭都具有靈魂,比如阿美族「以kawas(靈魂)為核心概念,有神、鬼、人、動物、植物等不同類別」2,分為天上靈與地下靈。而萬物有靈的宇宙觀,也讓原民的傳統狩獵具有一套嚴謹的規範,對於萬物的敬重形成了自發性的對內約束,任何的取用都具有節制,不會產生任意支配動物的情形。

近代興起的Vegan

人類利用動物的時間過於久遠,久到已成為理所當然、習以為常。

在這漫長的過程中,將科學視為進步標準而以此自居的當代,在食物、物質得以滿足的現今,人們對於動物的「敬意」反而更加稀微,稀微到已不成風氣。對動物的利用不但沒有降低,還藉助技術之手持續集約化養殖、大規模支配。回顧1931年宜蘭畜魂碑碑文的屠戶掙扎,再對照今日情景,不只掙扎已然消失,對動物的利用更甚從前。

1944年,英國的唐納德‧華生(Donald Watson)成立Vegan協會3,Vegan的定義是「拒絕任何形式的動物使用」,除了不吃肉類,也不食用牛奶、蜂蜜;不穿皮毛製成的衣物、不看動物表演。在精細分工的當代,「資訊斷裂」造就一代一代的大眾不清楚桌上的肉是如何形成,動物在期間究竟經歷了甚麼?而Vegan開啟了這個視野缺口,是理解動物利用的重要憑藉。

理解Vegan不必然要成為Vegan,但是在利用動物與日常運作高度緊密的今日,動物與人類的關係已不再是為了存活不得不如此的無奈,而是將其視為物品的支配,忽視動物福利的剝削,造就了諸多的浪費、多餘與過度,由此來說,Vegan都是值得我們好好認識的一種生活態度與方式。

在今年的8月22日,食藥署舉行了「包裝食品宣稱為素食標示規定」修正草案預告前說明會,基於Vegan在國際發展愈來愈興盛的趨勢,台灣的出口貿易要能與國際順利接軌,必須新增一項Vegan類別。那名稱應該如何訂立?食藥署預設的名稱是「純植物素」,台灣友善動物協會則建議「純植維根」,也有協會的粉絲提議「零動物成分」。為使名稱能夠簡單明瞭又精準表意,眾人積極發想。

不論最後名稱如何訂立,成立Vegan類別不但有助於國際貿易,也便於台灣的Vegan消費者,亦能讓更多的民眾認識到Vegan精神,是一項重要的制度革新與價值推動。

「宗教意識」讓人懂得對動物心生敬畏,「Vegan精神」則在系統化支配動物的當代帶出諸多反省,而安靜矗立在全台各地的畜魂碑,除了以宗教的形成背景帶出思考,也映出近代的Vegan精神,提醒人們應重新思考與動物之間的關係。然而,比起感謝動物的犧牲,畜魂碑的意義更在於「不要漠視動物的痛苦」;不要漠視,就是思索公平、尋求共生的起點。

事實上,人類應該如何對待動物,並不需要憑藉動物亦有痛覺的生物學理解,也不用借助宗教的宇宙觀,只要我們願意停下來聆聽,便能在許多時候感受到生命之間的呼應,由此清楚答案。

註解

- 真辺将之著有〈日本統治時代台湾の動物慰霊碑──畜魂碑・獣魂碑を中心に〉一文,對台灣的畜魂碑做出了詳細的整理與分析,是理解畜魂碑的重要資料

- 引自臺灣原住民族‧文化知識網

- 請參The Vegan Society